张希

我一直受益于国家自然科学基金委员会与德国科学基金会(DFG)间富有成效的合作,从双方互访、短期合作研究到如今中德跨学科长期支持重大国际合作,特别是经历了这项中德重大国际合作项目的筹备、初评和复评过程,觉得很有借鉴意义,这些体验值得分享。德国柏林自然科学研究中心的Ulrich W. Schreiterer博士和他的助手正在专门研究中德科技合作,2012年5月9日专程来到清华大学,了解我们中德合作成功的原因,他们的来访也进一步催生了此文。

德国科学基金会是德国支持基础研究最重要的机构。在国家自然科学基金委员会成立之初,双方就签订了合作协议,后又成立了中德科学中心,合作成效显著。除了一般的项目,德国科学基金会有一类称作SFB的项目,是Sonderforschungsbereich的缩写,译作特别研究领域。这类项目由各学校根据国际上的前沿课题和重大科学问题,集中学科优势自由申请, 原则上可分三个阶段共进行十二年。组织一个地区的大学和研究所协同研究重大项目。德国称作SFB项目,每个大学拥有的SFB项目的多少,标志着该大学的学术水准和影响力的高低,因此竞争十分激烈。他们组织此类项目需要科学家和基金会反复沟通,成熟一项,评审一项。2004年双方基金会签署了协议,允许中德科学家团队联合申请SFB项目,中方称为跨学科长期支持重大国际合作。2006年德国明斯特大学Harald Fuchs教授和迟力峰教授与我及时任国家自然科学基金委员会副主任的朱道本院士联系,希望北京和明斯特共同组织一个跨学科的研究团队,申请该类项目。朱道本院士亲自关心,要我担任中方的项目负责人,联合中国科学院化学所张德清研究员等,争取首个项目,并通过双方基金会学部间的合作,探索这类重大研究计划项目的评审和管理办法。按德国的传统,这类项目的负责人叫发言人,我和Harald Fuchs教授是发言人,迟力峰教授和张德清研究员是副发言人。实践表明:发言人的称谓名副其实,因为我们的确需要比其他成员发言更多来组织和引导积极的讨论。

我们中方的项目主要成员均有在德国工作和学习的经历,了解一些德国的历史和文化,可谓为开展合作早已撒下了种子。早年在国内缺乏实验条件时,我曾多次获得双方基金会的资助,在明斯特大学物理所Harald Fuchs教授和迟力峰教授的实验室做短期合作研究。他们为物理背景,我出身化学,但我们都从不同角度研究多层次的分子组装体。彼此有共同的兴趣,专长又互补,为开展实质性科研合作打下了基础。从2006年1月开始,到提交申请书的全文,经历了近两年的时间,远比我预想的时间长。这是因为,尽管我们教授之间已有很好的合作基础,但聚集来自物理、化学、生物、材料等方面的跨学科团队,确定研究的内容和方案,短期和长期的目标,确实需要时间来多次交流、反复讨论甚至激烈争论。我记得一次在明斯特讨论时,对用怎样的题目来概括所有的研究内容无法达成一致,我们一起走出去,进了一家冰淇淋店,继续我们的讨论。也许是好吃的冰淇淋帮忙,头脑清醒了起来,那天竟达成了不少共识。除了自由讨论外,在双方基金会的资助下,我们还召开了两次小型但正式的研讨会,这样才逐渐形成了“多层次的分子组装体-结构、动态与功能”的研究框架。

双方基金会要求提交的申请书是用英文撰写,由中德专家组成一个评审组,进行初评和复评,然后提交基金会终审。项目初评于2007年5月31日在德国明斯特大学举行,主要是评审我们提交的预申请书,包括总体思路和每个课题提交的两页相当于项目的详细提纲,评审用时1天。答辩时,中德双方的项目负责人需要介绍研究背景、思路、目标以及中德合作的前期基础,特别要回答拟开展研究的重要性、需要长期支持的理由、中德合作的必要性以及与其他在研同类项目的区别等问题。对于德国人自己组织团队申报的同类项目,据说有近三分之一的项目不能通过初评,便止步于此。评委会对我们提出的项目给予了积极的评价,但也提出许多具体的修改意见,要求我们在提交申请书全文前参考。评审会前两个月,需要向基金会提交申请书,基金会提前一个月将申请书送达每一位评委,因此评委有足够的时间仔细阅读申请书的有关内容。与会时,评委们都带着一本做了很多标记的申请书,提出的问题很尖锐,也很具体和专业。

根据初评的意见,我们在预申请书的基础上,拓展成了申请书的全文,于2008年1月9日提交。项目复评于2008年3月7-8日在北京清华大学举行。复评时,主要是评审我们提交的申请书全文,评审用时2天。按要求,主持项目单位的中国和德国大学校长需要出席答辩会,说明具有承担项目的条件,以及承诺对项目的支持(参考注1)。答辩时,评委们首先听取中德项目负责人对整体项目的介绍,然后是部分子课题负责人的重点汇报,接着是墙报时间,要求每一个子课题将研究目的、内容、方案和目标等做成一个墙报。评委们在这三个环节都提出了各种各样的问题,然后评委会闭门磋商,交流彼此对每一个子课题的意见。第二天上午是专门的提问和回答时间,项目负责人、子课题负责人和双方单位的校长均须出席。而后,评委们再闭门讨论,对每个子课题做出决定,最后告知中德项目负责人。这阶段审查的重点是具体每个子课题是否成立。一个德国子课题负责人因为没能很好地说明子课题的内容是整个研究项目不可或缺的一部分,另有两个子课题负责人没有说服评委研究内容的重要性和中德合作的必要性,所以止步于复评阶段,被排除出项目。

复评结果分别报告国家自然科学基金委员会和德国科学基金会,由他们进行终评。德国终评时,由负责我们项目的评审组主席汇报,基金会根据项目的复评成绩和基金会的预算情况做出是否支持的决定。据了解,全德国的SFB项目一起终评,许多项目复评成绩虽然也不错,但项目间还要比较,也要考虑预算等原因,会有近三分之一的项目最后未能得到支持。到2008年5月底,我们才终于得知项目幸运地通过了终审,获得双方基金委的共同支持,开始了第一阶段四年的合作研究。

德国方面对此类项目的重视,也可反映在别具一格的启动仪式。2008年12月8日在德国明斯特大学主楼,启动仪式在现场钢琴表演后正式开始,来自德国北威州的科技部长、明斯特市长和明斯特大学校长三位女士先后致辞;穿插中文歌曲“茉莉花”演唱片段后,我和Harald Fuchs教授发言;接着是意大利歌剧片段,朱道本院士代表国家自然科学基金委员会讲话(参考注2),以及德国老一辈科学家Helmut Ringsdorf教授的演讲;最后在钢琴表演后结束。Helmut Ringsdorf教授的演讲以一副漫画开头,那是一个东方人在用德国开启葡萄酒的起子试图打开中国的茅台,意味着中德确有不同的思维方式,相互合作和协作可以推动科学更快进步(参考注3)。

由于项目第一期进展顺利,我们于 2012年3月1-2日在德国明斯特举行项目第二期的答辩。因为是项目延续,省略了初评阶段,直接进行复评和终评。评审材料是我们在总结前四年工作的基础上,新提交的项目申请书全文。考虑到原有部分项目人员的工作变动,项目研究内容的需要,并希望通过项目继续提携青年学者,特别邀请了几位年轻的副教授和教授加盟。另外,根据前期研究进展情况,凡是原来由中德两位教授为共同子课题负责人的项目合作更有成效,因此这次增加了这类子课题。复评时,评审专家组仔细听取了我们过去四年的研究进展(参考注4),特别关注了双方教授互访、学生交换及其共同发表论文情况,重点评估了新加盟成员申请的子课题。四年的种种努力获得了评委和双方基金会的认同,目前我们已经得到了正式通知,该项目再延续四年。

根据每一个SFB项目的研究内容,德国科学基金会邀请不同专家形成评审组,对同一个SFB项目,除非专家因个人原因无法与会,评审组组成在初评和复评尽量保持不变。我们项目的评审组是由中德专家联合组成,第二个阶段复评的专家与先前也基本一致,包括6位德国教授,1位荷兰教授,6位中国教授。另有1位德国教授是德国科学基金会化学方面的委员,主持答辩会,但没有投票权,他将负责向基金会汇报复评的结果并参加终审。我们项目第一期的答辩主持人因为届满,这次更换了另一位德国科学基金会化学方面的委员。还有1位德国教授是德国基金会监察委员会的委员,也没有投票权,主要负责督察评审全过程。这些中德评委由各自基金会推荐,并核查他们是否在五年内与项目承担人有合作发表论文等情况,以保证公正评审。答辩期间,评委与答辩人分住不同的宾馆。

给我印象最深的是,在复评的两天里,提问与回答占了近一半时间。复评第一天是对整体项目的介绍、部分子课题的重点汇报以及墙报展,期间评委提出了很多问题。复评第二天上午是专门的问答时间,主持人改为双方基金会的官员,在提出每一个问题前,都会重复一段话说明这个问题是整个评审组需要进一步了解的问题,委托某某评委代为提问。提问可以要求项目组的任何成员来回答,也可以要求项目承担单位的校长回答。记得2008年3月项目复评时,评审组认为德国明斯特大学应该加强理论化学计算和模拟方面的研究,增设相应的教授岗位。明斯特大学的校长当场承诺,并在项目执行的第一个阶段聘请了一位理论化学的年轻教授。除学术问题外,经费预算也是评委们审查的重要内容之一。2012年3月在项目第二期复评时,评委会要求新参加的一位德方年轻助理教授解释仪器购买的必要性,这位年轻助理教授因为成功地说服评委,而获得了全部的经费预算;而有的项目负责人因为没能很好地解释经费的用处而被削减。

我们项目申请书的全文包括了多层次分子组装体立项总论,以及化学设计与溶液中自组装、表面和界面的复合组装和生物杂化组装三个研究内容模块。除此之外,还设有一个软课题,题目是“跨文化研究合作与创新网络”,由明斯特大学化学与药学管理研究所一位教授负责。他们跟踪项目进展四年,不同阶段提出了许多问题让每一位项目负责人回答,访谈了所有子课题负责人和许多参与项目的中德双方的学生。他们进而利用不同的数学模型,统计分析这些数据,给了很多有趣的结论。如,相互学习是开展合作的主要动力;信任和互惠是合作成功的重要要素;既专长互补又有共同语言是合作的基础。在项目的第二阶段,评审专家认为此项任务已经基本完成,可惜没有给予继续支持。

项目申请书还有一个附件,即次级法律文件(Bylaws),相当于我们的双方合作协议,但比一般的双方合作协议内容更加丰富和充实。包括了项目的使命,成员的构成与义务,项目的组织管理,申请程序和经费分配,论文发表和专利申请等。它由项目组成员起草,并经由双方单位的律师确认。

项目执行期间,每年举办一次国际学术研讨会,轮流在明斯特大学和清华大学举行。在学术研讨会的第一天,专门邀请在此领域做得十分突出的国际知名教授,介绍他们的科研最新进展。在第二和第三天,每一个子课题的负责人汇报研究进展和合作情况,并介绍下年度的工作要点和合作交流计划。第四天是中德博士生自己组织的博士生论坛,这也是学术研讨会的一个亮点。参与项目的中德博士生会精心策划一天的日程,不仅包括有趣的学术报告,而且还包括会后安排相关的活动,以加深对中德文化的了解。2011年5月学术研讨会在明斯特举行,学术活动之余,德国学生还利用周末,安排中国学生参观了科隆大教堂,观看了一场德国足球赛,并邀请到家里聚餐。我很高兴地看到,双方学术带头人之间的相互信任、相互欣赏和相互学习,在潜移默化地影响着参与项目研究的中德双方的学生们,这不仅保证了项目的顺利进行,还为这些年轻人埋下了未来继续合作的种子。

我们的项目还在进行中,避谈学术,仅就项目申请过程凭记忆完成此文,目的不在于比较孰优孰劣,只想客观的描述,能让大家在申请跨国项目中获得启发,并借此了解一些德国科研文化。

注1:明斯特大学校长Ursula Nelles专程来清华大学参加项目的复评答辩,并于2008年3月7日拜会时任清华大学校长顾秉林院士。右图,左一为Ursula Nelles校长,右一顾秉林院士,图中为德方项目负责人Harald Fuchs教授。Ursula Nelles校长法学院教授,但每当项目的年度学术研讨会在明斯特大学举办时,她都出席并致辞,并称赞我们在创造中德科技合作的历史。此图转自清华新闻网。

注2:图从左至右分别是:清华大学科研院副院长王治强教授,明斯特大学迟力峰教授,德方项目负责人Harald Fuchs教授,时任国家自然科学基金委副主任朱道本院士,美茵兹大学Helmut Ringsdorf教授,中方项目负责人张希院士。朱道本院士于2008年12月专程赴德国明斯特,见证中德第一个跨学科重大国际合作项目的启动。由于他早年留学德国多年,因此他的致辞讲德文,报告讲英文。

注3:Helmut Ringsdorf教授曾是美茵兹大学有机化学研究所的教授,国际著名的科学家和教育家。他是中国的老朋友,在上世纪八十年代末同吉林大学沈家骢院士一起倡导博士联合培养,我是第一个受益者。在跟随Helmut Ringsdorf教授学习时,认识了迟力峰教授和Harald Fuchs教授,这导致了我们后来富有成效的合作。因为这个原因,我们特意邀请他于2008年12月8日出席在明斯特大学举办的项目启动会。在德国美茵兹大学学习期间,1991年12月21日Helmut Ringsdorf教授邀请我和中国科学院长春应用化学研究所周恩乐研究员到他家里做客,时逢圣诞节前夕,我们一起送给先生一瓶茅台酒。他把这17年前送他的礼物带到了会场,报告前打开茅台,给前面就坐的几位倒了一杯,满场顿时酒香四溢,情景感人。接着他用了一副漫画开始了演讲,那是漫画中的东方人在用德国开启葡萄酒的起子试图打开中国的茅台,意味着中德确有不同的思维方式,相互合作和协作可以推动科学更快进步。此图来自Helmut Ringsdorf教授当时报告胶片。

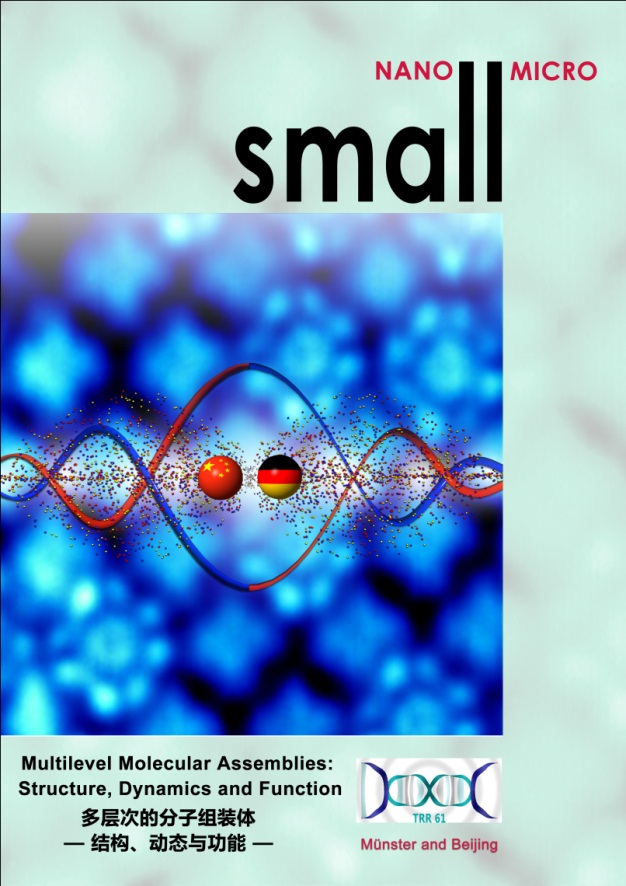

注4:2012年2月20日,我们在德国Small期刊上出版了专辑,包括2篇综述文章、1篇概念文章、7篇快讯和7篇全文,这些论文全部来自项目组的成员,从一个方面向世界展示了我们取得的阶段性合作成果。此封面由我的博士研究生任慧峰等设计,背景为高分辨的扫描隧道显微镜图像,其上为人为设计的多层次、多组分组装体。其中,一个球代表中国,一个球代表德国,希望中国思维方式与德国思维方式的碰撞,产生创新的思想火花,共同推进多层次分子组装体的研究。

——转自化学通讯(2012年第4期,第1-4页)(http://hxtx.ciac.jl.cn/bqtj_read.php?brow=1)