近日,化学系在读本科生吴之晨同学以第一作者在期刊Angew. Chem. Int. Ed.上发表了关于新型大环主体分子的研究结果(Z.-C. Wu, Q.-H. Guo, M.-X. Wang*, “Corona[5]arenes Accessed by a Macrocycle-to-Macrocycle Transformation Route and a One-Pot Three-Component Reaction”Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, DOI: 10.1002/anie.201703008 )。

人工合成大环主体分子的研究奠定了超分子化学的基础并推动该学科的快速发展。50年前,C. J. Pederson创制了冠醚,随后J.-M. Lehn和D. J. Cram分别创制了穴醚和球醚,他们系统地研究了这些人工合成大环分子的分子识别与主-客体化学,催生了超分子化学学科,并于30年前获得诺贝尔化学奖。基于大环分子,J. F. Stoddart与J.-P Sauvage开创了机械互锁结构与分子机器的研究,赢得了去年的诺贝尔化学奖。设计与合成全新的、具有多种分子识别与组装功能的大环主体分子一直是超分子化学研究的挑战之一。

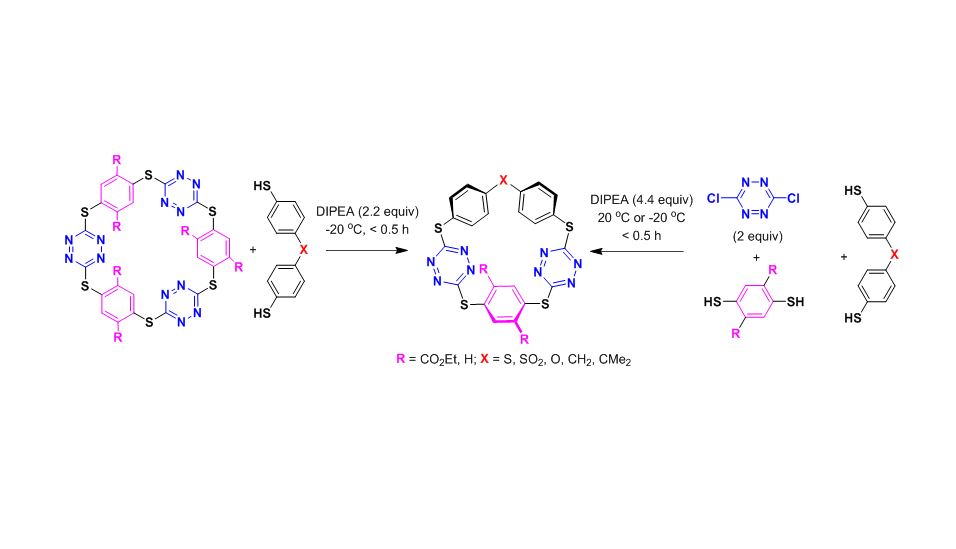

作为论文的第一作者,吴之晨同学系统地研究了冠[5]芳烃的合成与性能,首先建立与发展了高效的“大环-大环”转化方法,实现了从冠[6]芳烃合成冠[5]芳烃化合物。基于对冠[5]芳烃化合物热力学稳定性的思考和“大环-大环”反应中的动力学因素,建立了三组分反应,从简单易得原料出发,通过一锅法合成冠[5]芳烃。揭示了冠[5]芳烃的分子和构象结构,阐明了冠[5]芳烃的光谱性质与电化学性质,为分子识别,尤其是对富电子客体物种的识别提供了一类具有应用前景的新型人工合成大环主体分子。

吴之晨同学于2013年进入清华大学化学系学习,2014年入选清华大学学堂人才培养计划,2015年进入化学系王梅祥老师课题组,学习有机化学实验与研究方法,后在王梅祥老师指导下独立开展新颖的冠[5]芳烃大环主体分子的合成与性能研究至今。清华大学化学系2015年博士毕业生郭庆辉参与部分工作。