近日,清华大学化学系林金明课题组在《自然》子刊《科学报道》上发表题为《微流控芯片上氧诱导细胞迁移和在线监测宫颈癌肿瘤标志物》 (Oxygen-induced cell migration and on-line monitoring biomarkers modulation of cervical cancers on a microfluidic system)的研究论文。该研究内容2014年得到国家自然科学基金重点项目(批准号:214350002)的支持。

正常人的体内,血液充氧后不久在动脉血液中的氧水平将下降到10.5%-13%,人体内大多器官的氧气水平为2%-8%,新生的组织在细胞的增殖过程中如果长期处在氧含量不足的环境下将发展成不良的新生血管。有研究表明,缺氧环境将促进肿瘤的生长、侵袭以及转移。因此,体内氧气微环境对肿瘤发展的影响一直是肿瘤研究中的热点。目前常用的缺氧培养箱无法模仿细胞在体内生长的复杂微环境,如生物分子浓度梯度,也无法实现氧梯度的精确控制。微流控芯片装置的出现为体外模拟氧梯度微环境提供了一个合适的平台,通过对芯片的设计控制它的关键要素如扩散距离,能够在微米尺度上模拟细胞和组织之间氧梯度的微环境。该工作建立了一种多功能微流控平台,将体内氧梯度微环境的模拟、细胞共培养和细胞代谢物VEGF165在线检测等功能集成于一块微芯片上,实现了对内皮细胞-肿瘤细胞间相互作用,特别是肿瘤血管新生的信号通路以及细胞迁移行为的研究。研究发现,氧微环境对肿瘤细胞和内皮细胞的迁移和代谢影响不同:在5%氧微环境下,肿瘤细胞由于耐低氧能力较好,迁移速度比内皮细胞快,可能对应于体内癌细胞在缺氧下的侵袭行为;而在15%氧微环境下,内皮细胞的迁移速度比肿瘤细胞快,类似与体内肿瘤的血管新生行为。这些结果将为宫颈癌的发生发展研究提供重要实验数据支持。(参见Sci. Rep., 2015, 5, 9643.www.nature.com/search?facets=new&journal=srep&q=SREP09643)

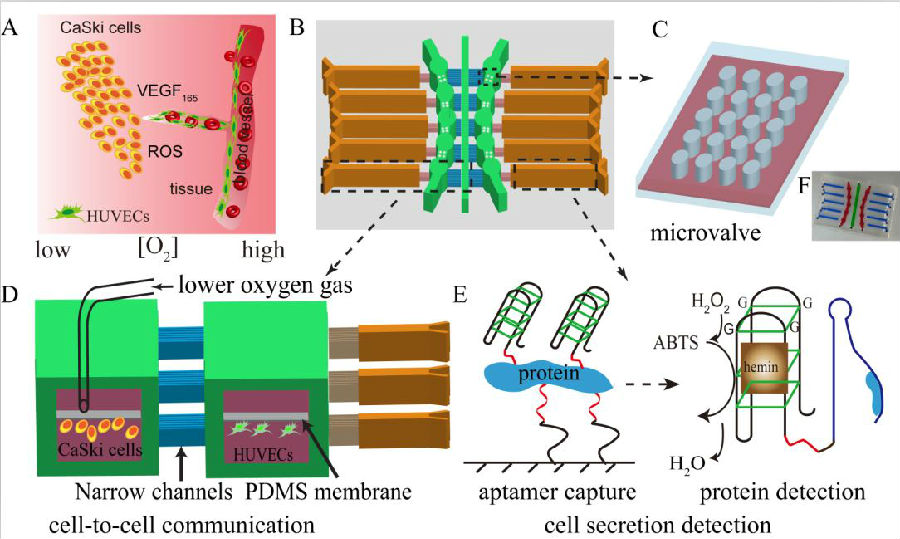

图1 氧梯度的精确控制流控芯片细胞共培养

林金明课题组长期从事用于疾病标记物检测的化学发光免疫试剂盒的研制与技术推广,与北京科美生物技术有限公司合作的研究成果取得较好的经济效益和社会效益,获得2013年北京市科学技术奖二等奖。课题组于2012年成功地研制宫颈脱落细胞保存液,该保存液独有的处理血液及粘液消化技术,标本无需前处理,解决标本中大量的血液及粘液带来的干扰,同时保持细胞形态完整,保证每张片子的细胞数量及制片的成功率。保存液能在15分钟内灭活病源微生物;试剂成本低,保质期长,制片效果好,可以推广应用到宫颈癌的筛查中,提高阳性检出率。该技术于2012年转让福建省民众医疗科技集团有限公司,取得医疗器械注册证书,已在全国多家医院得到应用与推广。